“家风建设”何以遮蔽铁链真相?——质问谌贻琴“妇联作用”的真实边界

5月中旬,国务委员、全国妇联主席谌贻琴赴辽宁调研,公开行程聚焦“家庭家教家风建设”,高举“弘扬优良家风、传承传统美德”的大旗,宣称要为中国式现代化夯实“家庭根基”。

这类调研和口号并不稀奇,但在2022年轰动全国的江苏徐州“铁链女”事件仍未见真相、未见问责、未见公正的背景下,全国妇联却始终沉默无声、不见作为。此番谌贻琴调研再度高调亮相,不禁令人发问——这个肩负“联系妇女群众”的权力组织,到底为谁发声?又为谁沉默?

妇联的“独特作用”在哪?

据官方报道,谌贻琴此次赴辽宁,走访城乡社区、学校、企业和产业园区,反复强调“家风建设”的重要性,并指出妇女在“弘扬民族美德”中有“不可替代的作用”。

然而,一个连徐州铁链女这种惨绝人寰的女性苦难都不敢正面回应、不敢推动追责的组织,又如何有资格谈“弘扬家风”?

家风是社会风气的基础,的确无可否认。但如果一个政权在面对制度性奴役、拐卖、家暴时装聋作哑、遮遮掩掩,却在“读书活动”“最美家庭”中投入巨资、高调宣传,那么这样的“家风治理”究竟是治理,还是掩盖?

铁链女在哪个“家庭”?

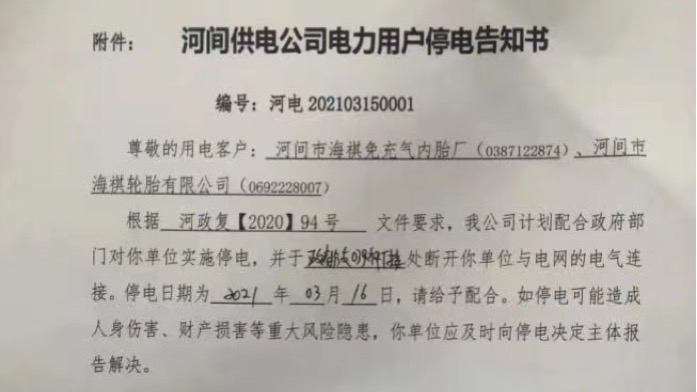

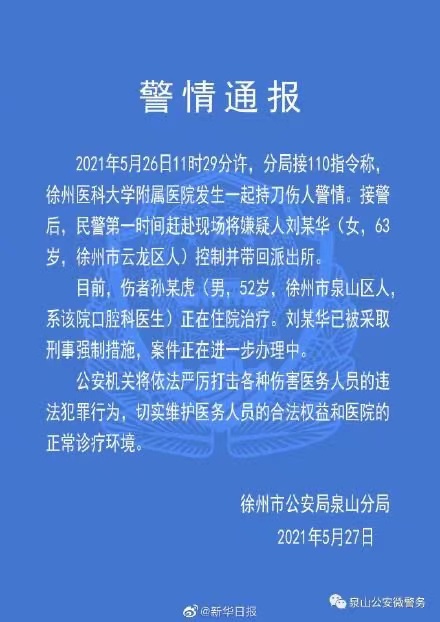

2022年,徐州丰县铁链女事件被曝光后,全国舆论震怒,媒体调查被封,知情者被噤声,至今无一人被真正问责。更讽刺的是,全国妇联在事件中不仅没有启动独立调查机制,甚至连一份正式的呼吁真相的声明都未公开发表。

这不是“联”字组织的职责缺位,而是对女性苦难的集体性漠视与政治性退缩。

当“妇联+基层治理”成为国家改革任务的重要组成部分,当妇联组织被赋予调解婚姻家庭矛盾、推动家庭教育、优化婚育文化的任务,我们更要追问:

-

铁链女的孩子接受了什么样的“家庭教育”?

-

她的丈夫是如何在制度庇护下多年实施非法囚禁与拐卖?

-

所谓的“家庭和睦”在这起事件中体现为何物?

“妇联责任”的另一面

全国妇联在多地推出“婚姻调解进派出所”“最美家庭选树”“万人婚礼”等项目,塑造了一幅貌似祥和、有序的妇女工作图景。然而,这幅图景背后,是对数以万计遭遇家暴、拐卖、压迫、上访遭打击的女性沉默不语。

她们的疾苦从不入“最美家庭”的评选标准,她们的身影更不可能出现在妇联领导的调研镜头中。

这不是“作用独特”,这是“功能失守”——更确切地说,是功能“主动退缩”在政治正确与维稳框架面前的系统性服从。

谁来负责“铁链”的存在?

当我们看到谌贻琴走访辽宁学校与家庭,强调“孩子的第一任老师是父母”时,我们必须反问:

被铁链锁住的母亲,有权成为“第一任老师”吗?

她的孩子,在“家庭家教家风”体系中属于哪类案例?

若妇联组织不能也不愿回答这些问题,那么一切“家风文明”“婚恋引导”“亲子阅读”都只是另一种面具——用来遮盖这个社会对女性权利的集体性失声。

结语:没有铁链女,就没有妇联的合法性

妇联要“讲好家风故事”,首先要面对现实中最残酷的“反家风故事”——那些女性被贩卖、囚禁、家暴、抛弃、打压的真实经历。否则,再多的宣传片、调研会与报告,也无法掩盖一个根本事实:

在最需要她们的时候,全国妇联,缺席了。

而当它高调回归时,只是为了维护一种假象——妇女被“教育”得越来越“贤良”,但却从未真正“自由”。(撰文|杨秀伟)