强权护航:言论成“罪”,格力的维权逻辑为何如此“超前”?

当资本与权力联手,言论自由的底线也会显得脆弱不堪。珠海格力电器近日发布的一系列通报令人深思。一方面,他们声称通过公安机关处理网络谣言,“依法”追究五人责任;另一方面,他们针对网传“董明珠被停职审查”的说法,直接将“维权”升级为报警、查封甚至禁言。如此大动干戈,究竟是为了澄清事实,还是为了打压异见、树立威权?

谣言背后:真的只是个别“违法行为人”?

格力的通报刻意塑造了一幅清晰的对抗画面:一边是被“捏造事实、恶意抹黑”的无辜企业,一边是唯利是图、煽风点火的“违法分子”。然而,值得注意的是,“董明珠被停职审查”这一信息本质上更接近公众的猜测和讨论,而非蓄意诽谤。这类言论往往在市场中随处可见,为什么格力选择对其穷追猛打?或许,是因为这一言论直击权力结构中最敏感的神经——董明珠的地位问题。

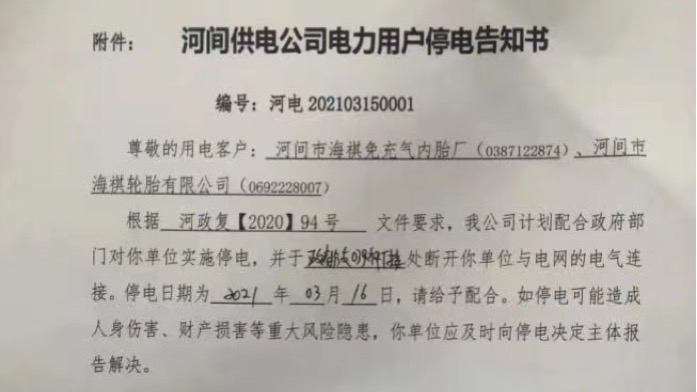

更讽刺的是,格力在公告中对“捏造事实”的定性完全未提具体证据,仅以行政处罚决定书一带而过。这是否意味着,企业只需与公安部门联合发力,就能轻易扼杀任何可能不利于它的声音?

维权?还是变相的“维稳”?

更值得反思的是企业利用公权力打压言论的趋势。在正常的法治社会中,企业通过法律途径维护自身声誉无可厚非,但用行政处罚手段对普通网民进行公然惩戒却显得匪夷所思。尤其是,将质疑声定性为“捏造事实、造谣抹黑”,并动用公安机关禁言、查办——这种打着法律旗号的维稳行为,何尝不是对公权力的滥用?

众所周知,谣言的传播源自信息的不透明。如果格力真是清者自清,为何在董明珠的职位问题上遮遮掩掩,甚至选择用打压的方式掩盖质疑?而公众对此的疑虑,只会随着这种高压处理手段更加深重。

公权护航,谁才是真正的“违法行为人”?

企业动辄将质疑声打上“恶意抹黑”的标签,这背后折射出的不是对谣言的恐惧,而是对公众声音的敌意。更讽刺的是,董明珠作为一个高调管理者,其人设和管理风格一向备受争议,相关言论本该是公众对公共话题讨论的一部分。然而,当一家企业可以直接利用公权力封杀言论时,谁又能保证这种“依法维权”不会异化为随意的压制?

总结:真正的强者不怕质疑

格力的反应如此激烈,给人的感觉更像是掩饰内忧外患的狼狈。毕竟,一个企业的信誉和领导力不靠公权力的护航,而是来自于透明、坦荡的姿态。历史已经无数次证明,打压异见、压制言论从来不是解决问题的最佳方式,只会将自己推向更大的舆论旋涡。

或许,格力需要明白:真正的强者,不怕公众的声音。

作者|顾振

编辑|钱杉

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!