“800元纵火案”背后的制度纵火者:是谁逼死了底层工人的尊严?

5月20日中午,四川省宜宾市屏山县王场工业园的锦裕纺织厂突发大火。火光冲天,浓烟滚滚,消防连续扑救近37小时,才控制住火情。这不是一起普通的火灾,而是一场由一名27岁青年工人点燃的悲剧。

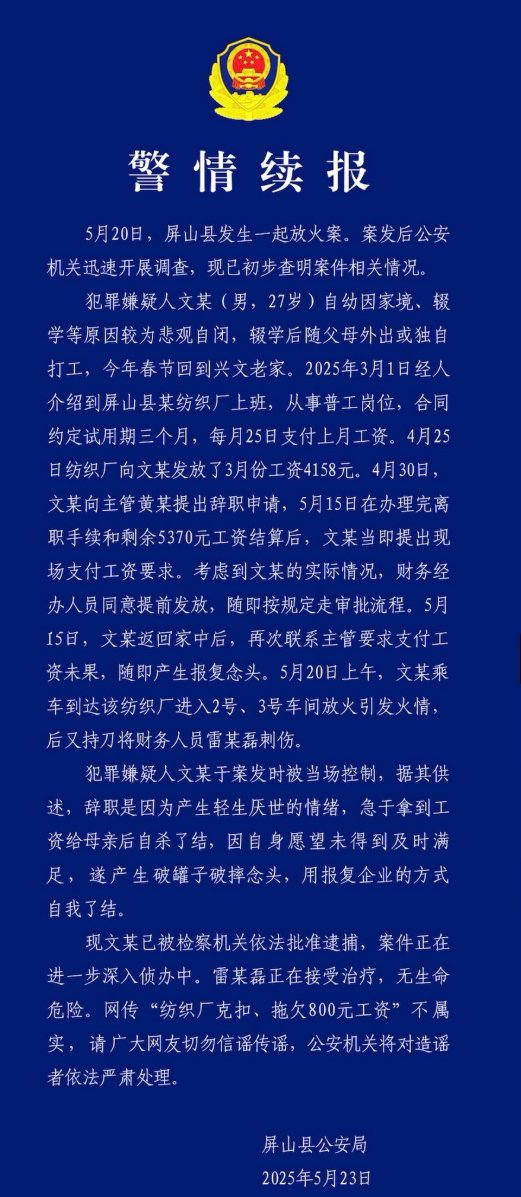

纵火者文某,已被网友称为“800哥”——因为,他所要的,只是被工厂拖欠的800元工资。

就在他纵火前几小时,他与厂方就工资问题爆发激烈争执,最终冲进车间点燃了汽油。他留下的话被许多目击者记录在案:“我活不活不重要,但我要你死。”这不是一句疯狂的呓语,而是一位走投无路者最后的绝望表达。

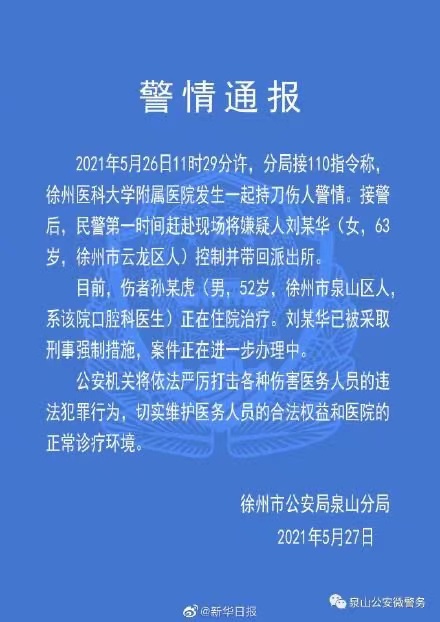

官方通报:制造一个“精神崩溃者”的叙事

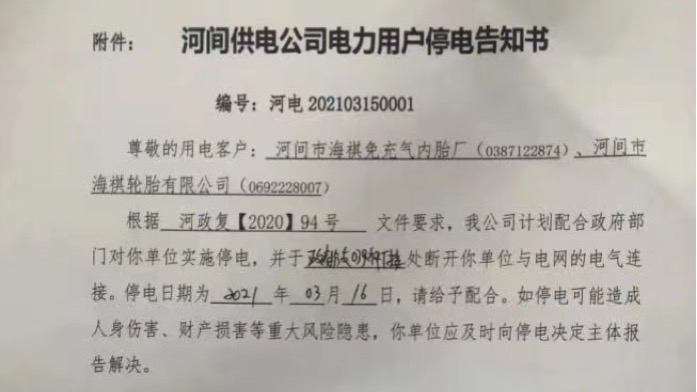

事件发生后,屏山县公安局迅速发布所谓“警情续报”,全文洋洋洒洒千余字,却字字避重就轻:警方称文某“悲观厌世”“母亲重病”“情绪波动”“不满辞职结算结果”,刻意淡化“拖欠工资”事实;通报还使用“已申请离职结算”“工资尚在核算流程中”等措辞,将厂方行为合法化,却对一个打工者被拒之门外的绝望过程只字未提。

更令人愤怒的是,在通报结尾,警方以“网络谣传‘拖欠800元工资’不属实”一语,试图一锤定音,抹去整个事件的社会根源与制度背景。

但事实能如此掩盖吗?

公开媒体与目击者反映,文某早在4月已提出结算工资,5月再次催要无果。事发当天,工资依旧无着落,连一纸明确回复都没有。他的行为虽然极端,但难道不是企业持续漠视员工权益的直接后果?

警方的“通报”,更像是一次对体制责任的洗白,仿佛这场人间悲剧仅仅源于一个青年“内心脆弱”。这是对一个普通劳动者最后尊严的再次亵渎。

谁欠了文某?谁烧了工厂?

在中国这个高度集中的社会治理体系中,工人讨薪为何如此艰难?一位普通青年为何要用一场烈火,去换一个社会的注视?

锦裕纺织公司并非无名小厂。资料显示,该厂系浙江嘉兴对口援建项目,属政府推动下的“产业扶贫典范”。它是地方政府招商引资的“样板”,是对外宣传的“锦旗工程”。

但在这面锦旗背后,文某却要为800元工资向天讨说法。他不是一个人在讨薪,而是整个制度对弱者的冷漠在推他走向深渊。

如果一个工人讨薪就要以死明志,那么法律在哪儿?监管在哪儿?工会又在哪儿?而当他真正“点火”之后,警察、法官、审判才如影随形——这恰恰说明,真正缺席的不是秩序,而是对弱者的公正。

“800哥”纵火不是一起合理行为,但它却是一个失语者最极端的自白。他没有得到申诉的回应,也没有等来工资的兑现,最终他用一场火,把制度的傲慢照得通红。

在那片被烧毁的车间里,有多少工人曾和他一样,在机械的轰鸣声中忍受拖欠与轻贱?又有多少“无声”的工资问题,被压进了表格里、锁进了抽屉中?

我们必须正视:当一个社会无法为弱者提供正当通道,暴力与绝望就是他们剩下的语言。

制度性“双标”:讨薪是“恶意”,欠薪却不是?

文某的极端行为迅速被定性为“犯罪行为”,而企业的拖欠工资、处理推诿却在官方口径中“依法合规”。这不仅是价值判断的倒置,更是一种制度化的双重标准。

近年来,中国劳动法名存实亡,劳动仲裁机构形同虚设,拖欠工资几成常态。与此同时,地方政府与企业形成了利益共同体,官商合谋下,“讨薪即被视为维稳威胁”“欠薪则可免责追责”成为常态。

“讨薪者”为了几百元工资可能要被公安传唤、法院拖延,而“欠薪者”却能享受地方保护甚至表彰。这种制度性的双标,不仅败坏了法治基础,也逼迫了无数人走上绝路。

从“扶贫样板”到“舆论灾难”:是谁扶起了这家厂,又是谁放任它践踏工人?

锦裕纺织不是普通企业。它是浙江嘉兴对口援建四川的“扶贫工程”,曾登上地方招商简报、媒体专访,是当地引以为傲的政绩工程。

然而,就是这样一间政府力推的工厂,却连800元工资都能拖欠,一个普通工人的死活也能视而不见。这不是资本贪婪那么简单,而是行政主导的项目中,政府与企业权责不清、利益绑定的缩影。

这类“政绩工厂”,往往以低成本、快招商、高曝光为导向,忽视最基础的用工规范与合同履约。工会被架空,劳动监察缺位,职能部门唯上不唯下。出了事,第一反应是维稳,不是问责。

法治失联的时刻,暴力成了最坏的“沟通”工具

文某没有得到劳动监察的回应,也没有等来薪资结算的希望。直到他点燃了汽油,那些本该出现的人——警察、记者、法官、上级——才姗姗来迟。

如果社会的沟通渠道始终堵塞,最后出场的就只能是火光与血案。

我们该反问一句:今天我们谴责“纵火”,那明天我们是否能保住更多人不被逼到这个临界点?

舆论被引导,真相被涂改

这起事件在网络迅速发酵。“800哥”成为热搜,“烧厂讨薪”成为焦点。但也正因如此,删帖、限流、辟谣同步而至。

有官媒账号发文称:“未经官方调查确认的工资拖欠内容,请勿传播。”随后,各大平台纷纷清洗关键词,“800元”“烧厂维权”“屏山纺织”相继被限检索。

这是对真相的遮蔽,是对愤怒的转嫁,是对社会危机的再次掩盖。

没有谁天生反抗,但总有人被逼到底线

我们不否认纵火是一种极端手段,也坚决不鼓吹暴力。但我们也必须明白,制度的压抑、维权的无门、尊严的剥夺,本身就是一种更持久、更广泛的“合法暴力”。

文某不是“英雄”,但他是时代的裂缝。他用毁灭性的方式问出了一个普通人最基本的问题:我做错了什么,只为要回自己的劳动所得?

他没有任何话语权,没有律师,没有社保,没有渠道。他只有那瓶汽油。

余火未熄:不是一场火,而是一面镜子

文某的火焰已经熄灭,但他留下的是一个社会应当照见自己的镜子。

他不是疯子,也不是烈士。他是千千万万个在工地、车间、流水线上的年轻人之一。他的愤怒、崩溃、绝望,不是孤立事件,而是制度长期无视底层声音的回响。

我们必须追问:

-

拖欠工资的企业是否被问责?是否违法?

-

劳动仲裁为何无效?制度设计为何形同虚设?

-

为什么一个普通人讨要800元要冒死,而腐败官员侵吞800万却能“主动交代”?

-

为什么工人被冠以“恶意讨薪”的帽子,而企业欠薪却“体谅困难”?

如果今天我们只盯着“纵火犯法”,却不反思为何欠薪成灾;如果我们只同情文某的“情绪波动”,却不思考是谁把他逼进绝境——那么,明天,还会有另一个“800哥”。

法律不能只是保护强者的盾牌,它更应是弱者的拐杖。

政府不能只是招商的推手,它更应是责任的承担者。

媒体不能只是复述通报的喉舌,它更应是照亮黑暗的灯塔。

因为火,终将烧到掩盖真相的那双手。(撰文|钱杉)