芜湖律师戈运龙事件反转:求助→认怂→威胁删稿,一场“公权寒蝉”背后的职业羞辱剧

5月20日,一场关于律师执业尊严、舆论声援与司法权力边界的突发事件在舆论场中剧烈反转:

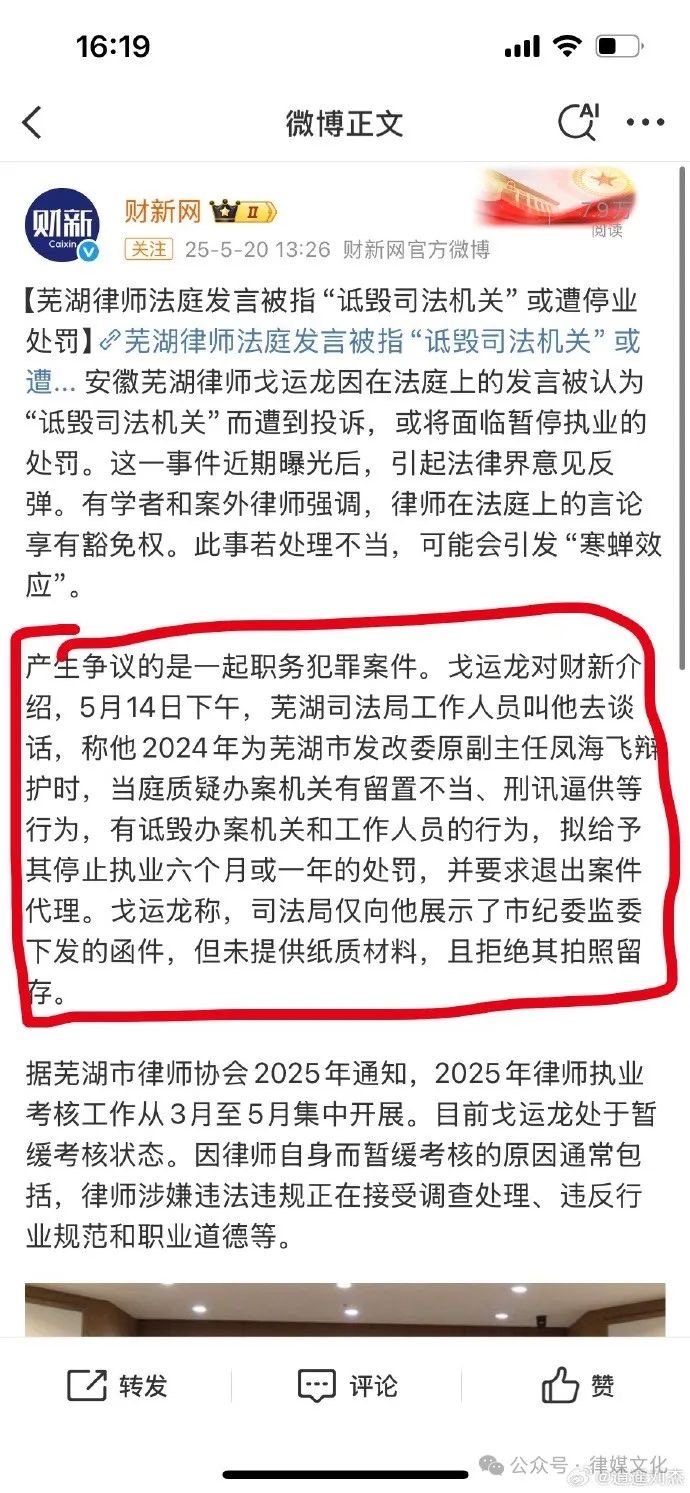

安徽省芜湖市律师戈运龙,原本因在庭审中提出“留置不当”“刑讯逼供”等意见,被指“诋毁司法机关”,面临停止执业六个月甚至一年的处罚。媒体纷纷介入,律界全体动员,评论认为此举若成立,将引发极大的“寒蝉效应”。

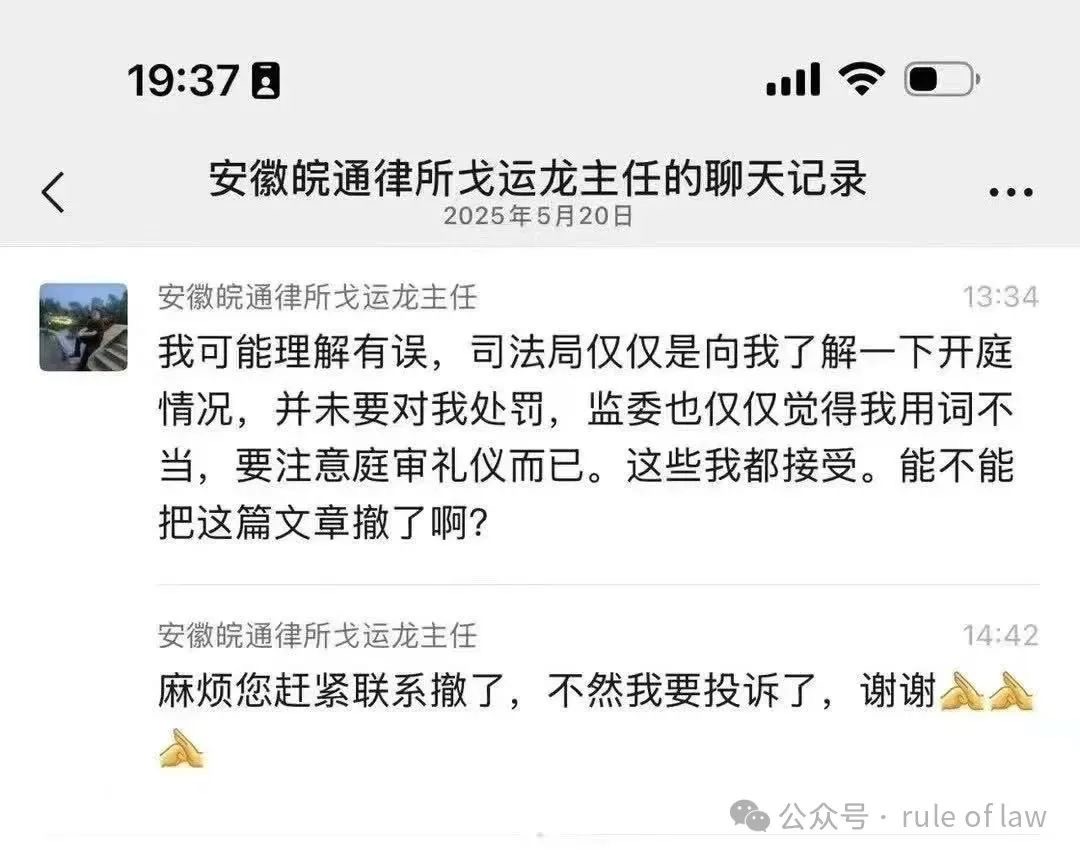

然而,在声援声浪尚未散去之前,这位舆论焦点人物突然改口,称“是自己理解有误”,不仅公开在朋友圈“自我矮化”,更在私信中催促媒体“撤稿”,并威胁称“否则我要投诉了”。

这一变脸式操作,被舆论形容为“一场职业尊严的自戕”。

【第一幕】律师言论被整肃,舆论疾呼司法边界

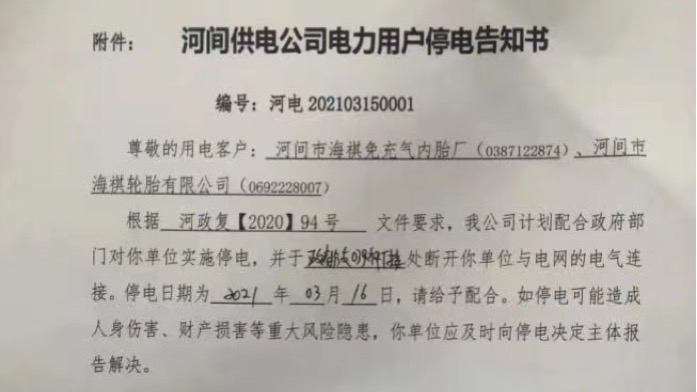

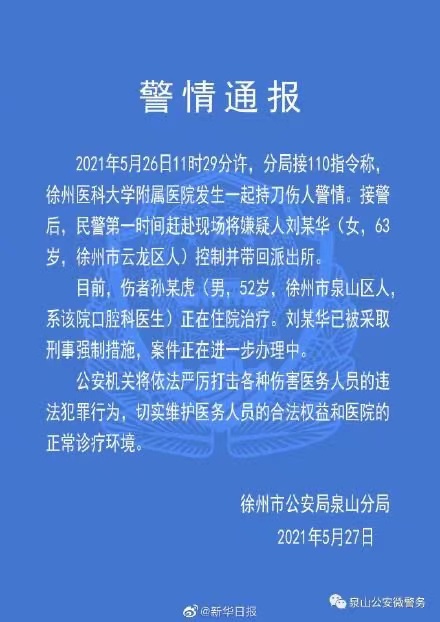

5月14日,戈运龙在芜湖市司法局被约谈。据其本人披露,纪检监察机关因其在庭上使用“留置不当”“刑讯逼供”等字眼,认为其“诋毁司法机关”,建议停止其执业。

根据财新网5月20日报道,此行为被视为“因言获罪”的典型案例,律师在法庭发言享有言论豁免权,不应因此遭受职业性打击。

舆论迅速发酵。各大媒体、自媒体、法律人纷纷发声:“此案若成立,今后辩护律师在庭上还敢讲实话吗?”

知名法律评论员指出,此举是对《律师法》赋予律师“依法独立履职权”的正面冲击,是“将司法权力工具化”的危险信号。

【第二幕】舆情未平,当事人公开“认错”

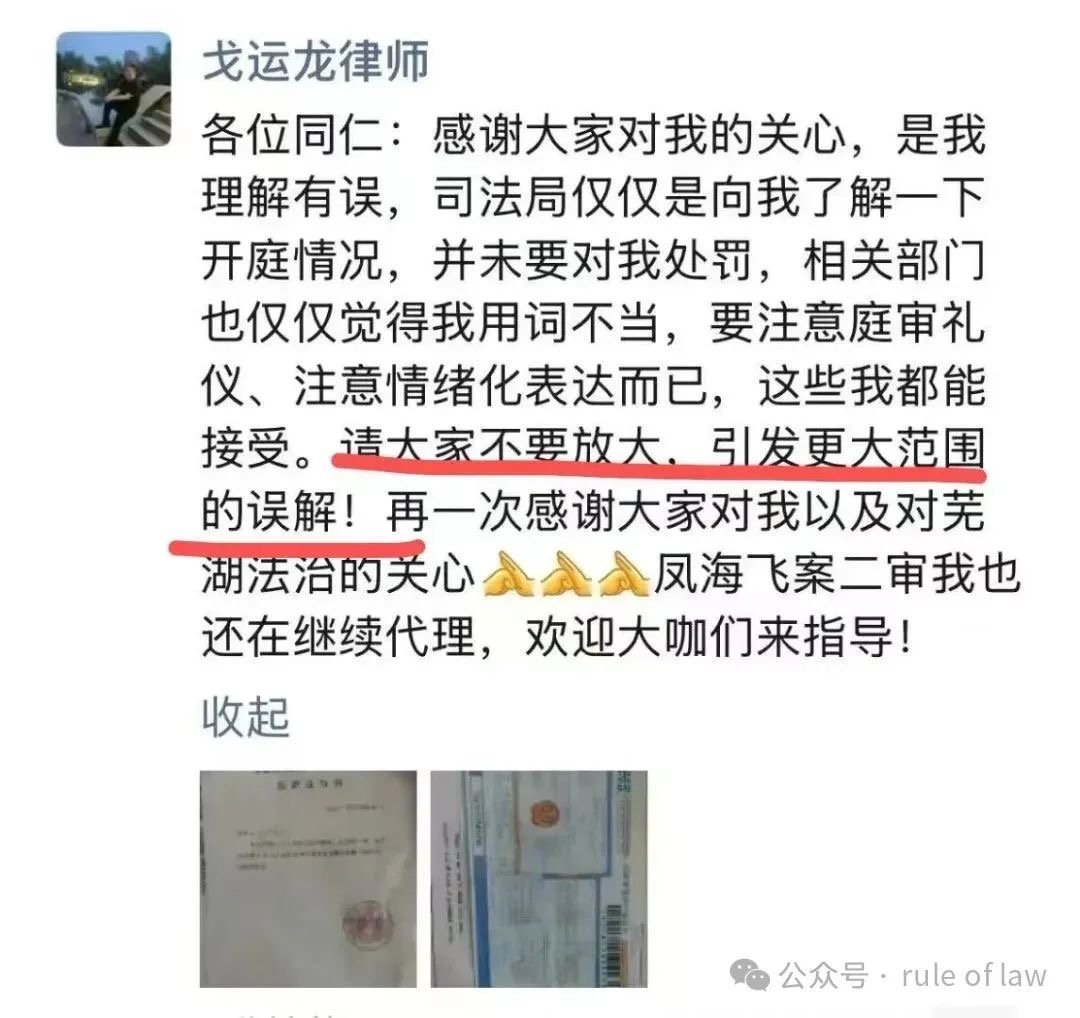

然而,正当外界形成强烈共识,律界准备进一步发起联合声明时,5月20日下午,戈运龙在朋友圈公开发文,声称:

“司法局仅是了解情况,没有要处罚我,是我误解,相关单位也只是觉得我表达不当。”

他还反复强调“不要放大问题”,试图为司法机关“正名”。

更令人错愕的是,在其与媒体对话中,戈直接要求对方“把文章撤了”,并称“麻烦紧急联系,不然我要投诉了”。

这一系列操作,迅速引发律师界、新闻界的愤怒与反思。

【第三幕】媒体与同行集体愤怒,信任坍塌

最早响应戈运龙求助的律师周泽公开致歉:“若结局让大家失望,我深表歉意。”

《界面新闻》记者更是直言:“受伤最大的不是媒体,而是今后仍需求助的律师同行。”

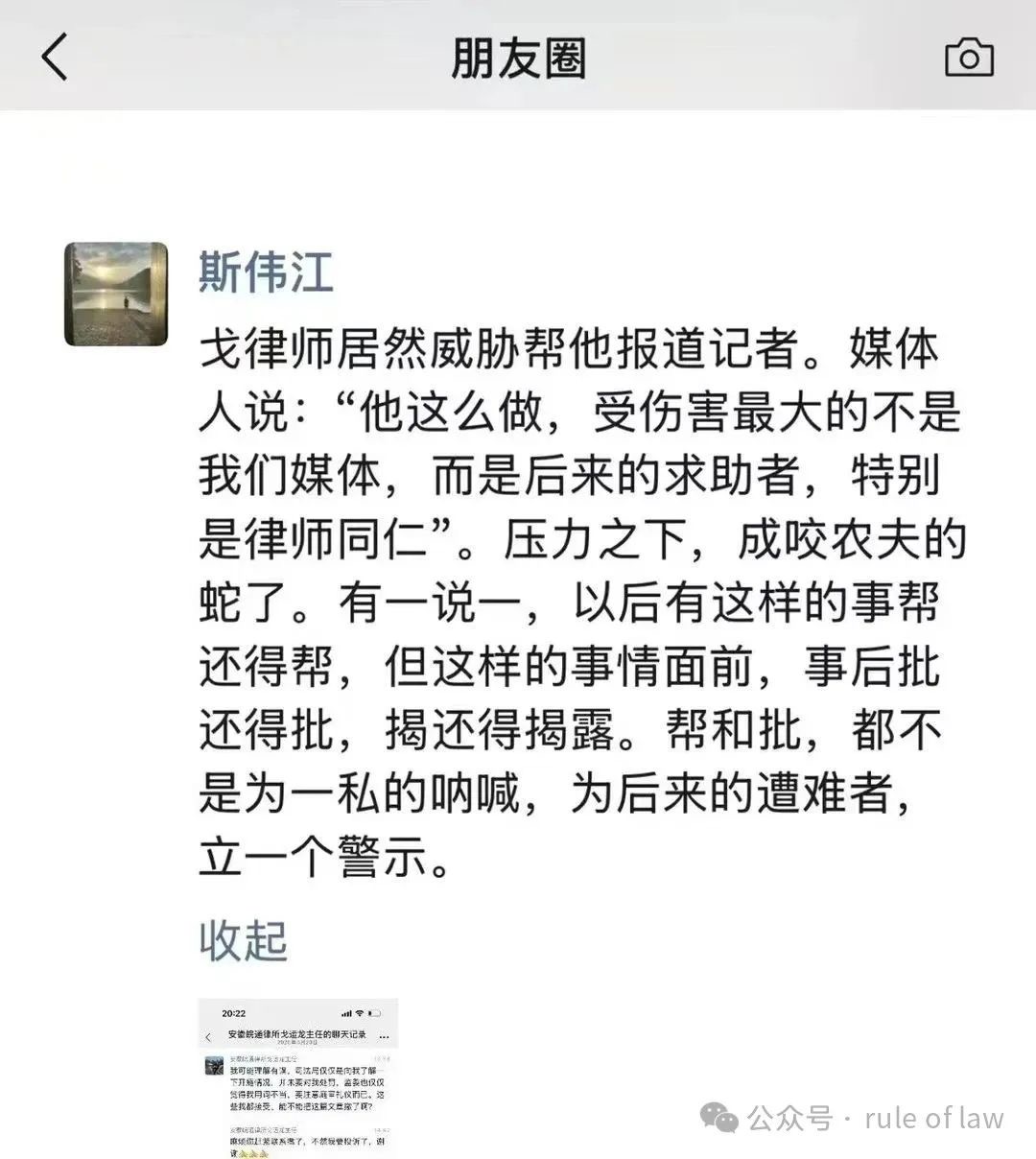

法学教授韩旭称“自己被骗了”,斯伟江发文斥其“压力之下咬人成性”,称这起事件为“媒体的羞辱、同行的警示”。

一位资深律师在朋友圈中写道:

“我们不是为戈运龙而声援,我们是为每一位可能在庭上说出真相的律师争取生存空间。”

【第四幕】谁该为寒蝉效应负责?

这一事件所激起的愤怒,并非针对戈运龙的“妥协”本身。公众理解压力之下的屈服,理解律所主任的生存艰难,理解体制重压下的求全保命。

但人们无法接受的,是在获得声援后,反手威胁帮助者的背信弃义;是在道义的旗帜下,挥舞权力的冷刀。

这不只是“反水”,更是一种对公共舆论动员能力的消解,对媒体、法律界发声勇气的打击。

媒体不是律师的公关公司;同行不是你翻供的工具;舆论不是你“进退自如”的人情网。

【结语】

我们必须重新正视一个根本问题:

律师在庭上的发言,是否仍然享有言论豁免?

司法机关是否有权因言定罪?

当律师变得噤若寒蝉,谁来捍卫司法的“对抗性”本质?

当个体被迫低头,是否就意味着制度可以随意“定制”表达底线?

而像戈运龙这样,为了饭碗、地位或是投名状,不仅“退场”,还反手扼杀声援之声的人,注定无法在历史与同仁的记忆中获得一席尊重。

法律人若连最基本的言说尊严都无法守住,还谈何捍卫公平正义?

戈运龙,你可以退缩、可以懦弱,但你不该威胁帮助过你的人。

你不是律师的耻辱,但你已成这个时代“寒蝉效应”的象征之一。(撰文|王磊)