校门口血案引发系统问责:浙江海宁命案背后的治理危机

一起当街砍人命案,再次撕开了中国社会表面稳定之下的制度裂痕。2025年5月10日,浙江海宁市实验小学门口发生的一起极端暴力事件,不仅震惊目击者,也迅速在全国引发关注。女子在孩子们眼前倒地身亡、警方延迟出现、学校门口无安保应对、舆论被压、信息消失……这一切,远不只是“治安问题”或“偶发事件”。

当校园不再安全,当公共空间随时可能变成血案现场,当制度面对伤害选择沉默,《今日质疑网》调查组决定沿着这起案件的轨迹,追问:真正的责任在哪?深层的病灶是什么?我们还能指望怎样的安全与正义?

案件回顾:光天化日之下的惨剧

5月10日中午11时30分左右,浙江省嘉兴市海宁市实验小学梅园校区门前,一名成年女子在马路中央被一名男子持菜刀反复砍击,最终倒地身亡。案发时正值学生放学高峰,现场有大量家长与低龄学生目睹全过程。

“她倒下的时候,刀还在继续落下,我们完全不敢靠近。”一位不愿具名的家长事后告诉《今日质疑网》调查组,“我孩子肯定会吓到几天不敢出门,今天晚上要做噩梦了。”

从网友发布的画面可见,案发现场血迹斑斑,女子尸体横躺在路中央,头部遭受重创。警方数分钟后到场,用白布遮盖遗体,现场一度被封锁。

尽管事件极为惨烈,但当天海宁市官方平台未发布任何权威通报,警方仅在次日回应称“案件正在侦办,嫌疑人已控制”,并未公布具体案情、动机或责任人。

第一层危机:校园安保机制的结构性失守

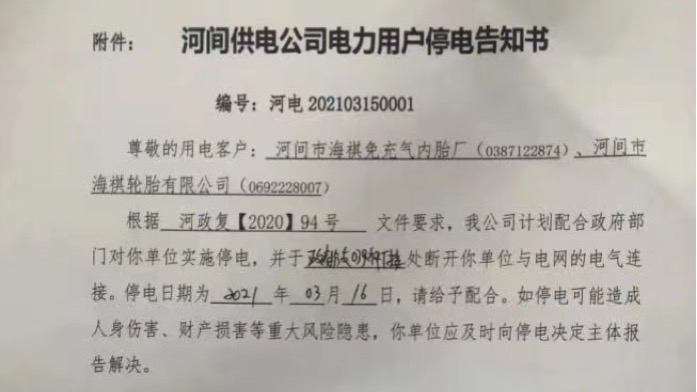

根据海宁市教育局2023年通报,辖区内中小学普遍设有校门岗亭、视频监控与“护校安保机制”,实行“校区—公安—社区”联动制度。然而在此次案件中,所谓机制几乎完全失效。

根据多位学生家长透露,梅园校区正门前并无明显物理隔离,监控仅设置于门卫室角落,未能覆盖主要人流交汇点。家长普遍反映,学校门口在上下学期间“几乎没有任何警力”,只有保安象征性站岗。

“校门口天天堵成一锅粥,连个交警都没有,更别说有人防暴了。”一位本地居民表示,“以前就有人骑车撞人,没想到这次出了命。”

这反映出基层校园安保并未按“高频高危”区域进行实际布控,其机制设计停留在文件与应付检查阶段,未建立针对“极端个体暴力”与“城市拥挤场域冲突”的有效应对模型。

第二层危机:公安职能异化,“维稳优先”架空公共安全

案发当日正值周末,警方抵达现场时已为时过晚。多位目击者称,从女子倒地到警察赶到,间隔至少超过10分钟。

为何一名持刀歹徒能在人流密集区域长时间无阻制杀人?为何校门口无预警机制?为何现场缺乏网格巡警、联防小队?

《今日质疑网》调查组梳理海宁市近三年财政公开数据显示,当地公安维稳专项支出持续上升,而社区巡防、应急快反类预算则持续压缩。

这一趋势不是个例,而是全国性的制度性偏移。在当前的治理架构下,“稳定压倒一切”成为主导目标,公安系统的重心早已从“防止危害”转向“防止声音”,从“保护公民”转向“维持秩序”。

这造成两个严重后果:

公安资源被大量用于舆情监控、上访控制与内部“政保”任务,极大挤压公共空间的反应能力;

警务逻辑从“人身安全优先”转向“维稳考核优先”,日常对真实暴力风险的敏感度极度钝化。

第三层危机:社会保障体系断裂,底层群众风险暴露

尽管官方未披露凶手身份,但据当地知情人向《今日质疑网》透露,疑犯疑似为生活失序个体,因债务与家庭问题长期处于边缘状态。

近年来,中国社会进入“存量博弈”时代,伴随经济放缓、就业紧张、医保改革收紧,大量城市底层陷入失业、欠债、缺乏医疗与法律援助的“高压孤岛”状态。

据《中国城市社会风险研究报告(2024)》显示,80%的城市极端案件涉事者在案发前6个月内遭遇家庭破裂、失业、医保终止等多重困境。约63%表示其“曾向官方寻求帮助,但未获回应”。

在当前社会服务系统高度碎片化、基层治理依赖“信息维稳”的现实中,越来越多个人陷入制度性忽视。一旦边缘人群在绝望中失控,代价由整个社会承担。

第四层危机:信息控制优先,舆论秩序凌驾于真实回应

案发后,大量现场视频在微信群和短视频平台上传播,但很快被下架删除,部分关键词遭限流。多名目击者表示,警方有到医院或小区“约谈拍视频的家长”。

《今日质疑网》调查组发现,海宁市委宣传部在案发当晚发布“内部紧急指令”,要求“不得私自发布未经核实的案件相关信息”,“确保媒体口径统一”。

这已成为惯性做法:每当恶性事件发生,第一反应不是公开透明、主动引导,而是“压发酵、压转载、压图像”。事后仅留下一纸模糊不清的通报,而社会的不安却在沉默中持续蔓延。

在一个政府一再强调“要有舆论引导力”的国家里,真正缺失的,是对真相的基本敬畏。

同类案件频发:一个失衡社会的爆破点

此次命案并非孤例。近年来,以下极端暴力事件层出不穷:

-

2023年,广东湛江一幼儿园遭持刀男子袭击,致3死6伤;

-

2024年,江西弋阳公交站当街砍人案震惊全国,案发地点距派出所不足200米;

-

2025年春节前,北京地铁西直门站一男子持剪刀无差别攻击乘客,造成数人重伤。

《今日质疑网》统计显示,自2022年以来,全国年均“公共场所随机性伤害事件”超过420起,较2018年翻倍,死伤者中近半数为无辜群众或低龄儿童。

所有这些事件的共同点是:作案突如其来、施暴者多为边缘人群、案件前无预警、后续信息封锁、无制度问责。

这些不是治安漏洞,而是治理崩塌。

制度反思:三重维度下的结构性病灶

一、治理机制失衡:

当公安成为行政附属,当街道围绕维稳布点,而非社会服务展开,公共安全便不再是制度核心。

二、社会结构失序:

医保挤压、社保断供、法律救济无门,底层人群失去了求助通道,也失去了社会存在感。他们沉默、边缘、最终爆发。

三、言论机制封闭:

一次命案,一张图被删,一个目击者被约谈,剩下的是恐惧、谣言、愤怒。信任在信息控制中被蚕食殆尽,社会共识日益崩解。

建议方向:不能只有追责,还要制度修复

《今日质疑网》调查组建议,此案不能停留在“控制嫌疑人”“刑事追诉”层面,必须推动如下制度反思与改革:

-

建立重点校区“暴力风险预警机制”,明确公安驻点布控义务;

-

全面调整公安资源使用权重,严禁将“维稳”代替“安防”;

-

重建底层社会支持网络,强化医疗援助、法律援助、紧急干预机制;

-

依法保障突发事件中的公众知情权、言论权,建立政务公开时限制度;

-

推动全国范围内“公共极端事件溯源调查机制”,不止于刑法,而深入体制源头问责。

结语

浙江海宁的血案,是制度高压之下社会脆弱部位的又一次断裂。

不是谁疯了,而是整个系统把人推向了崩溃边缘。不是谁杀了人,而是“被迫沉默”的体制亲手掐住了每一个被忽视者的喉咙。

如果我们不能正视这一切,那么我们所处的社会,不是文明社会,而是一次次被血与沉默缝合的暴力循环。

这里是《今日质疑网》调查组。

我们,不怕问。

撰文|吴晴霞、李灿星、蔡峰

编辑|毛卫军