“能不能把这个包切了,我还得回去干活”——当农民的病痛只能用命抵,谁该为这场沉默负责?

“医生,能不能把我脖子下面的鼓包切掉?我家还有地,我得回去干活。”

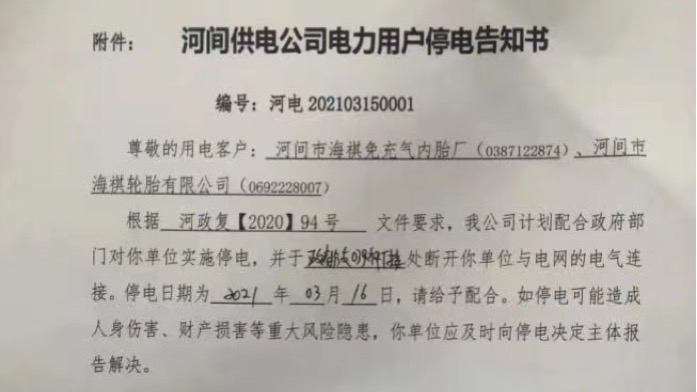

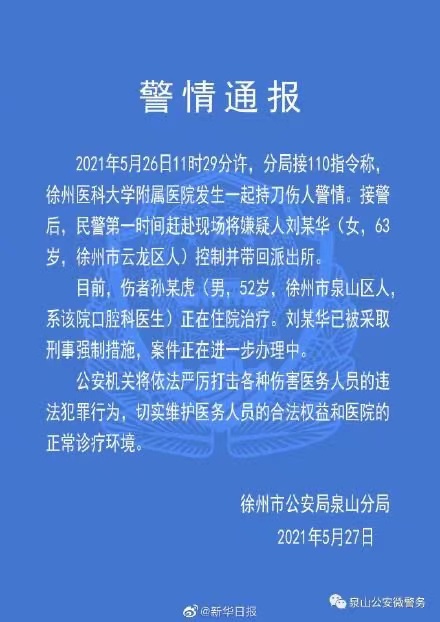

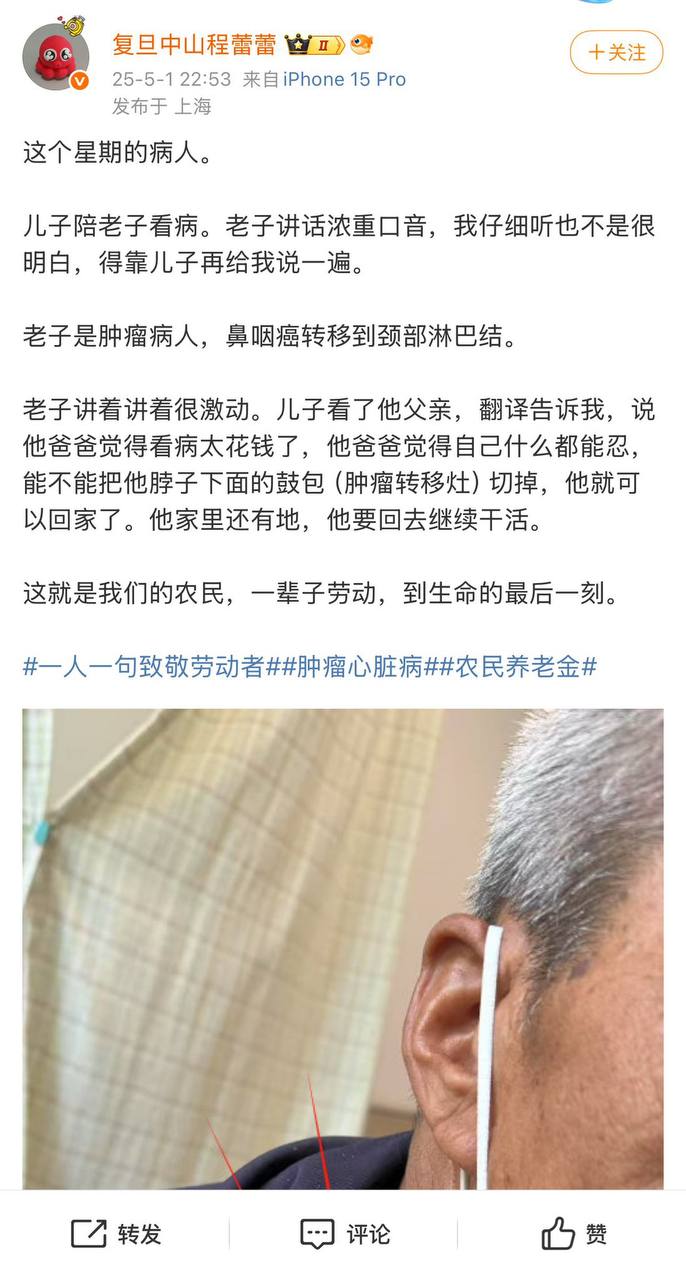

这是五一劳动节期间,复旦中山医院程蕾蕾医生分享的一位农民癌症患者在病床上的真实请求。鼻咽癌转移,病灶肿胀至颈部淋巴,老人并未哀求救命、更未提及治疗方案,唯一的目标是“能回家继续干活”。

而他的理由让人心碎:“看病太花钱了。”

他的儿子陪着他来看病,语气浓重的方言让医生听不太清楚,还得儿子翻译:“我爸觉得太贵了,什么都能忍,只要能把这个包切掉就行。”

“只要能切掉这个包。”这不只是一个临终病人的祈求,更像是对这个社会保障系统的巨大控诉。在“全民医保”“共同富裕”的口号中,现实却是:许多农民老人在癌症晚期都无法承受一次完整的治疗,只能节省到最后一刀,想着“能回家干活”就是胜利。

图片中的老人头发灰白,耳后贴着医用带,瘦弱的脖子旁隆起着肉眼可见的肿块。他没有泪水,也没有怨言,只有一句“还能干活”的朴素愿望。但正是这句质朴的话,让整个评论区炸开了锅。

有人留言:“我爸74岁,还在扫马路,一天89块,凌晨三点就出门。”

也有人说:“我们家村里,哪有什么养老,生病了就回家熬着,小病拖着,大病忍着。”

这不是个案,这是中国底层农民普遍命运的缩影:一生劳作到老,换不来一张稳定的病床;辛苦奉献几十年,临终时竟连“完整治疗”的权利都被剥夺。即便癌症扩散,也要衡量“能不能省一点、还能不能干活”。

这不是坚韧,这是绝望。不是朴实,而是社会性冷漠的奴役。

制度失守:农民老去后,什么还能保他们一命?

在城镇化和政策宣传的光鲜数字背后,中国农村的医疗与养老体系早已千疮百孔。社保覆盖不足、医保报销比例低、重大疾病自费比例高,导致农村老人基本“病不起、也死不起”。

在这一切面前,他们不是选择接受治疗,而是选择“能少花钱就少花”“能不拖累儿女就不拖累”。一旦确诊大病,就几乎等于放弃治疗——这不是他们的错误,这是制度逼出来的选择。

集体沉默:尊严在评论区里碎裂

图中这位老人的故事引发了大量农民家庭共鸣。评论区不是在讨论医疗方案、抗癌新药,而是一条条讲述“谁家的老人还在扛活”“我爸癌症也是没治,怕花钱”等实录。

这些留言不是感动,而是对制度失守的集体见证。一个国家最底层的劳动者,在生命的最后阶段,不能体面告别,不能安心疗养,甚至不能安心离去,只能祈求“不要拖累别人”。

谁在制造沉默?

如果不是医生有心发文,我们永远不会知道,这样一位病人是怎样“被消失”的。他不曾上新闻,不会成为数据,只是悄然躺在病房角落,带着“能不能切一下”的请求,被癌症慢慢夺走。

而今天的愤怒与共鸣,也很快会在下一个热点中被替代。可问题从未消失:谁来为这些农民负责?谁来修补这已破碎不堪的医疗养老系统?谁能保证,今天的我们不会是明天的他们?

我们不能接受“看病是奢侈品”的现实,也不能继续允许“活着是负担”成为社会常态。当国家口口声声“为人民服务”,就该先从最沉默的人民开始,给予他们起码的尊严与权利。

正如那位农民老人的遗言一样朴素——

“只要能干活就行。”

——但我们知道,他早已干了一辈子,这一次,他不该再自己扛。(撰文|康辉)